Évolution des édifices de la Sûreté du Québec

Évolution des édifices de la Sûreté du Québec

Objets

Photographies

Évolution des édifices de la Sûreté du Québec

En 1871, la Police provinciale, basée dans la ville de Québec et effectuant les tâches de la police municipale récemment abolie, occupe six postes de police à travers la ville. Le quartier général de cette nouvelle organisation occupe, pour sa part, des locaux sur la rue Sainte-Ursule. Selon le rapport annuel de l’organisation en 1871, les deux tiers des postes de police en fonction sont considérés malsains par le commissaire Doucet. Dans ce rapport annuel, il recommande un assainissement ou un déménagement des postes concernés.

La Police provinciale est suspendue en 1878 par les libéraux, pour faire suite à une promesse électorale. Seuls quelques constables demeurent en service sous l’égide de la nouvelle police municipale de Québec. En 1883, le gouvernement reprend le contrôle de sa police avec un effectif très réduit et un mandat plus modeste. Cette renaissance de l’organisation est marquée par l’installation de son quartier général dans les locaux de la Cour de police à Québec jusqu’en 1904. Il est donc d’abord situé au 57, rue Saint-Louis (1883 à 1887) et par la suite au 12, rue Saint-Louis (1888 à 1903). Avec la sanction de la « Loi concernant la police provinciale » en 1899, le gouvernement officialise le contrôle de l’organisation par le procureur général et son assistant. Ce contrôle était déjà effectif depuis 1897 grâce à la sanction de la « Loi réorganisant les départements », cependant ce n’est qu’en 1904 qu’on établira le quartier général au Palais législatif où se trouve l’assistant procureur général.

En 1922, la « Loi amendant les Statuts refondus, 1909, relativement à la police provinciale » amène la réorganisation de la structure de la Police provinciale. Auparavant, un chef basé à Québec dirigeait l’organisation et contrôlait l’ensemble des effectifs. Cette nouvelle loi a permis la création d’une nouvelle division à Montréal, contrôlée par un chef qui possède les mêmes pouvoirs que celui de Québec. C’est alors le début d’une direction conjointe. Le quartier général de la nouvelle division occupera des locaux successifs dans le Vieux-Montréal : sur la rue Saint-Jacques (1922), sur la rue Saint-Vincent (1924) non loin du nouveau Palais de Justice (édifice Ernest-Cormier), ainsi qu’au rez-de-chaussée de l’ancien Palais de Justice (édifice Lucien-Saulnier), à partir de 1929.

C’est à partir des années 1930 que la Police provinciale commence à s’établir de façon permanente dans certaines régions. Les rixes, les conflits ouvriers et la crainte des rassemblements communistes forceront les autorités à déployer un détachement temporaire en Abitibi dès 1925 qui deviendra par la suite permanent. Le premier poste officiel est donc créé en 1932 en Abitibi et portera le nom de « Patrouille de l’Abitibi ». À partir de 1937, la Police provinciale installe d’autres postes dans différentes régions de la province. En 1940, un poste de pesée de la Police de la route est également ouvert aux abords de chacun des huit ponts qui ceinturent l’île de Montréal. Cette vague de création de postes permet à l’organisation d’occuper tous les comtés de la province pour la première fois de son histoire.

C’est en 1947 que le quartier général de la Division de Québec quitte le sous-sol de l’hôtel du Parlement, où il était situé depuis 1904, pour s’établir au 73, Grande-Allée à Québec. La division déménagera de nouveau dix ans plus tard, en 1957, pour prendre possession de nouveaux locaux aménagés dans l’ancien Hôpital Jeffery Hale, boulevard Saint-Cyrille. Depuis 1979, le quartier général du district de Québec est situé dans l’édifice Léon Lambert, au 1050, rue des Rocailles.

En ce qui a trait aux déménagements, le quartier général de la Division de Montréal n’est pas en reste. Occupant le rez-de-chaussée de l’ancien Palais de Justice (édifice Lucien-Saulnier) de Montréal depuis 1929, la division quitte les locaux pour s'installer au sous-sol du nouveau Palais de justice (édifice Ernest-Cormier) sur la rue Notre-Dame, en 1953. Le local ne répondant plus aux besoins changeants de la division, le personnel du quartier général emménage, en 1961, dans l’ancien édifice du Canadian National Railways, au 360, rue McGill.

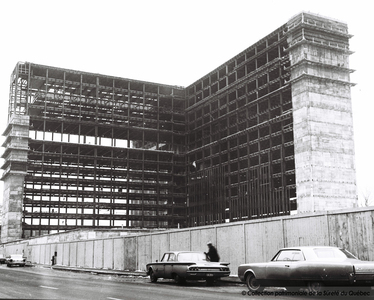

Avec la nouvelle « Loi de police » de 1968 et le dépôt d’un rapport de la firme Ducharme sur la mise en place d’une administration moderne à la Sûreté du Québec, l’État-major de l’organisation se centralise à Montréal dans l’édifice du Ministère de la Justice, au 1701, rue Parthenais.

Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec s’emploie à la mise en place des différentes recommandations du Rapport Ducharme. Pour ce faire, l’organisation crée trois niveaux hiérarchiques : un niveau d’administration centrale, un niveau régional (district) et un niveau local (poste). Ce dernier devient le principal niveau d’intervention où sont concentrés les services de première ligne. Cette réorganisation hiérarchique, toujours actuelle, se concrétise par la création de plusieurs postes et quartiers généraux régionaux.

Au cours des années 2000, la Sûreté du Québec intègre de nouvelles normes écoresponsables dans la construction des édifices devant abriter ses employés. Ainsi, lors de la construction du nouveau quartier général du district de Montréal-Laval-Laurentides-Lanaudière à Mascouche, la Sûreté du Québec obtient pour la première fois la certification écoresponsable « LEED Or » pour un de ses bâtiments. Depuis 2002, cette certification est basée sur des critères précis : la réduction des changements climatiques, la santé humaine, l’utilisation responsable de l’eau, la biodiversité, l’économie verte, la collectivité et l’utilisation des ressources naturelles.

Tout au long de son histoire, la Sûreté du Québec s’est installée dans des édifices qui reflètent la réalité de chacune des époques, l’expansion de sa desserte ainsi que l’évolution des techniques et des services policiers au Québec.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2021