La Patrouille de l’Abitibi : un détachement plus que centenaire

La Patrouille de l’Abitibi : un détachement plus que centenaire

Objets

Photographies

La Patrouille de l’Abitibi : un détachement plus que centenaire

La présence des policiers provinciaux sur l’ensemble du territoire de la province s’est faite de façon progressive tout au long de l’histoire de l’organisation. Les débuts de la Police provinciale sont marqués par un cantonnement des forces policières dans les deux grands centres urbains de la province, soit Québec et Montréal. Malgré une législation permettant l’envoi de détachements policiers en région pour le maintien de la paix et pour réprimer les troubles, une politique financière restrictive en la matière limite les interventions des constables aux seuls cas d’urgences. Cette situation perdure jusqu’au milieu des années 1920.

La colonisation de l’Abitibi-Témiscamingue

Au début du 20e siècle, des changements majeurs s’opèrent dans des régions éloignées comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Abitibi. Ces changements provoquent un développement rapide de ces régions basées sur l’exploitation des ressources naturelles. À partir de 1925, la Police provinciale doit envoyer des constables au Saguenay et en Abitibi pour y maintenir l’ordre. « Dans la plupart de ces régions, les constables ne sont pas établis en permanence, mais par alternance au gré des besoins et des saisons. À une exception près : l'Abitibi. » (Leclerc, 1989) C’est donc dans cette région éloignée que s’installe graduellement le premier détachement permanent de la Police provinciale hors de Québec et de Montréal.

Le peuplement de l’Abitibi s’effectue en deux phases : la phase rurale et la phase minière. La colonisation rurale commence dans les années 1910 avec la construction du chemin de fer National Transcontinental qui permet l’installation des premières paroisses agricoles et des premiers villages tels qu’Amos, La Sarre, Macamic et Senneterre. Cette colonisation agricole est également soutenue par l’exploitation forestière qui permet aux agriculteurs de travailler en forêt pendant les longs mois d’hiver pour compléter leurs revenus.

Quant à la colonisation minière, elle commence dans les années 1920 et se fait le long de la Faille de Cadillac. Le tout s'amorce avec la découverte d’importants gisements d’or et de cuivre par Edmund Horne sur les rives du lac Osisko en 1921. Cette trouvaille provoque alors une ruée vers l’or en Abitibi. L’arrivée massive d’aventuriers ainsi que de prospecteurs dans la région est à l’origine de l’apparition subite de villages de « squatters » tels que Rouyn, Val-d’Or et Roc-d’Or. De leur côté, les compagnies minières créent des villes qu’ils contrôlent entièrement afin de loger leurs employés et leurs cadres. C’est ainsi qu’on voit apparaître des villes comme Noranda, Bourlamaque et Malartic.

Les débuts de la Police provinciale en Abitibi-Témiscamingue

Une dichotomie s’installe entre les villes de compagnie et les villes de « squatters ». Les premières sont entièrement contrôlées par les compagnies; de l’urbanisme jusqu’à la gestion de la vie courante. Les secondes s’établissent de façon chaotique jusqu’à leur incorporation en ville. Cet établissement aléatoire les rend propices à la prolifération de la criminalité, de l’alcool illégal et de la prostitution.

Devant la montée du fléau criminel en Abitibi, plusieurs voix s’élèvent pour réclamer une présence policière dans la région de Rouyn. C’est en 1925 que la Police provinciale répond aux demandes successives de l’abbé Lévesque, en mission à Rouyn au début de la même année, et de la compagnie Rouyn-Dasserat Goldfield Ltd., propriétaire du site où se sont installés les « squatters ». Deux constables sont alors envoyés par la Division de Québec, Éphrem Bégin et Michael Tobin. Ils prennent tout d’abord le train à Québec pour se rendre à Macamic. En attendant de pouvoir continuer leur chemin vers Rouyn, les deux constables entreprennent de recueillir des renseignements sur la vie et l’ambiance dans ce nouveau village. Ils demandent alors des renseignements auprès des villageois, du curé de la paroisse et de l’abbé Lévesques, de passage à Macamic. Selon une lettre du constable Bégin, tous à Macamic sont unanimes « […] Rouyn est une place très dure, sur tout [sic] les rapports […] il faudrait au moins 20 hommes et bien armés pour pouvoir faire une cause » (BAnQ, 08Y,P166,S1,D199,1925011).

C’est donc le 9 mars 1925 à 10 heures du matin que nos deux constables quittent Macamic à bord du traîneau du postillon Conrad Luneau. Accompagné dans leur voyage par l’abbé Lévesques, qui retourne à Rouyn pour une mission, ils arrivent le 10 mars en après-midi et ils mettent pied à terre devant l’Hôtel Osisko des frères Green. Selon les dires de l’abbé Lévesques, « Le tout Rouyn monté sur les bancs de neige assistait à l’arrivée. […] Les uns étaient contents, les autres moins. Les « bootleggers », les « gamblers », les tenancières furent mécontents prévoyant qu’un frein serait vite mis à leur important commerce. » (Leury, 1940, p.22)

Logés à l’Hôtel Osisko dès leur arrivée, les constables Bégin et Tobin entreprennent une tournée du village en uniforme le lendemain, question de faire comprendre à la population que la Police provinciale est maintenant présente. Le travail n’est pas facile pour les premiers policiers dans la région. Tout d’abord, ils sont aux prises avec une criminalité élevée. Selon leurs correspondances, il y a beaucoup de problèmes de prostitution, de jeux de hasard et d’alcool illégal dans la région. En effet, dans leurs lettres ils mentionnent la présence de 14 femmes de joie et l’arrivée par la poste de 25 sacs remplis de boisson pour une population d’environ seulement 300 personnes. À cette criminalité élevée, s’ajoutent des problèmes de communications avec le quartier général de la Division de Québec à certaines périodes de l’année telle le printemps où les chemins deviennent difficilement accessibles. Les premiers policiers ont également des problèmes logistiques puisqu’aucun poste de police ou prison n’existe à Rouyn à cette époque. D’ailleurs, ils se plaignent dans leurs rapports journaliers d’être obligés de recevoir les plaignants ou ceux qui ont des renseignements devant l’ensemble des clients de l’hôtel où ils vivent. Lors d’arrestations, ils doivent également garder à vue les prisonniers à l'hôtel et, puisqu’il n’y a pas de palais de justice à Rouyn, les transporter à Ville-Marie ou à Amos pour qu’ils soient jugés. Au bout de trois mois, les constables Bégin et Tobin sont remplacés par leurs homologues venus de Québec.

À partir de l’été 1925, les constables cantonnés à Rouyn vivent dans une maison de pension appartenant à Oliver Burke. Cette maison est située sur la rue Perreault, entre l’avenue Galipeau (aujourd’hui Larivière) et l’avenue Dufault (qui croisait la rue Perreault à l’époque). Ce n’est pas avant 1926 que les policiers provinciaux bénéficieront d’un poste de police et d’une prison. En effet, c’est entre le mois d’août et le mois d’octobre 1926 que la Police provinciale s’établit dans deux cabanes en bois ronds louées à la famille Dumulon. Elles sont situées sur les lots 56 et 57 juste à côté de l’ancien hôtel de ville et au coin de la rue Taschereau et de l’avenue du Portage. Trois policiers occupent ce premier poste de police à Rouyn : les constables de la Police provinciale John Power et Aimé Pettigrew ainsi qu’un inspecteur du Service de surveillance de la Commission des liqueurs.

La peur du communisme et la Patrouille de l’Abitibi

L’établissement des différents complexes miniers en Abitibi occasionne une colonisation cosmopolite de la région. Pour combler la grande demande d’ouvriers provoquée par le « boom » minier, les industries se tournent vers les immigrants de l’Europe de l’Est, travailleurs réputés dans le domaine minier. En plus des communautés canadienne-française et canadienne-anglaise, on voit donc s’établir d’autres communautés telles que les Finlandais, les Polonais et les Ukrainiens.

En réaction à la Grève générale de Winnipeg de 1919 et au bouillonnement ouvrier du début des années 1920 et 1930, le Canada se dote d’outils législatifs pour contrer ce type de désordre qualifié de « communiste ». L’implication du Parti communiste canadien dans les revendications ouvrières de l’époque étaye la peur du communisme qui s’installe au Canada. Rapidement, le Parti est considéré par les autorités comme un élément prônant des activités séditieuses et est déclaré illégal. Sa participation aux revendications du prolétariat en Abitibi et sa popularité parmi les immigrants récents, notamment ceux originaires d'Ukraine et de Finlande, pousse la Police provinciale à revoir son déploiement dans cette région.

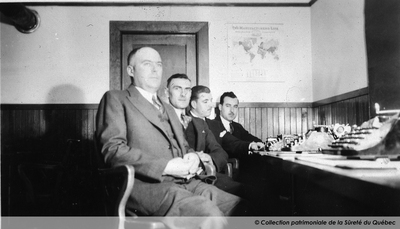

C’est donc en 1932 que l’organisation décide d’établir d’une façon permanente son détachement en Abitibi. Pour ce faire, on octroie le nom officiel de « Patrouille de l’Abitibi » au détachement et on l’installe dans un nouveau bâtiment situé au coin de la 2e Avenue (aujourd’hui l’avenue Murdoch) et de la 8e Rue à Noranda. Un sous-officier est également déployé pour prendre en charge le détachement, il s’agit du sergent d’état-major Kenneth Turnbull. La Patrouille de l’Abitibi devient ainsi le premier poste permanent de la Police provinciale à l’extérieur des grands centres de Montréal et de Québec.

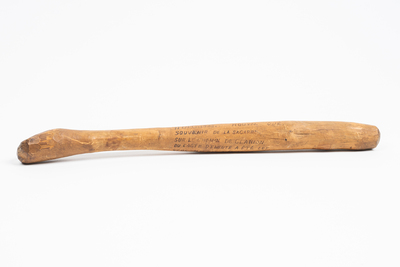

La Patrouille de l’Abitibi est rapidement mise à l’épreuve par trois événements marquants en trois ans. En 1932, la manifestation du Premier mai (Journée internationale des travailleurs) prend la tournure d’une émeute à Rouyn et à Noranda lorsque les manifestants refusent d’obéir aux forces de l’ordre et que le chef Lapointe de la police municipale de Rouyn est atteint par un projectile d’arme à feu. La Patrouille de l’Abitibi procède alors à une enquête sur les événements qui aboutit à l’arrestation de plusieurs personnes qualifiées de communistes. La crainte de débordements similaires lors de manifestations futures pousse le sergent d’état-major Turnbull, en collaboration avec le chef Lapointe, à faire fabriquer des bâtons de contrôle de foule pour ses constables.

En 1933, de nouveaux troubles surviennent dans la région de Rouyn. Ce sont les bûcherons de la Canadian International Paper Company (C.I.P.) du district de Clérion qui entrent en grève à la fin de l’automne. La chute du prix du bois depuis le milieu des années 1920 et le krach boursier de 1929 poussent les compagnies forestières à trouver des solutions pour diminuer leurs pertes. Partout en province, les bûcherons subissent des diminutions de salaire et une détérioration de leurs conditions de travail. Constatant la présence d’une certaine grogne chez les bûcherons du district de Clérion, quelques représentants syndicaux d’obédience communiste, provenant du nord de l’Ontario, se présentent dans les camps forestiers et prônent la grève afin d’améliorer le sort des travailleurs. Leurs paroles trouvent alors écho chez plusieurs bûcherons de ces camps. Au début décembre 1933, environ 400 grévistes convergent vers les bureaux de la C.I.P. à Noranda pour faire valoir leurs revendications. Le rejet de leurs demandes par la compagnie et la réouverture des camps forestiers par cette dernière poussent les grévistes à former une ligne de piquetage sur la route menant auxdits camps. Le but de cette ligne de piquetage : empêcher les ouvriers et les briseurs de grève de se rendre dans les installations de la compagnie.

La Police provinciale, par l’intermédiaire du sergent d’état-major Turnbull, intervient verbalement plusieurs fois auprès des grévistes pour faire respecter la loi. Pour le sergent d’état-major Turnbull, cette grève doit se dérouler légalement ou elle ne se déroulera pas du tout! Il en informe d’ailleurs Baillargeon, un des membres du comité de grève, tel qu’il le rapporte dans son rapport : « I sternly rebuked Baillargeon, telling him that in so far as I was concerned, this particular strike was going to be conducted legally or else not at all, and that if I received any more complaints whatsoever in regard to the picket lines, I would immediately ban all picketeting. » (Province de Québec. « Rapport sur la grève des bûcherons … », 1934, p. 1) Malgré les interventions de la compagnie C.I.P. pour que la Police provinciale procède à des arrestations rapidement, le sergent d’état-major Turnbull tente de les éviter autant que possible tout en veillant à ce que la loi soit respectée. Cependant, en dépit de plusieurs avertissements de la Police provinciale, le 11 décembre, 200 grévistes se rassemblent sur la ligne de piquetage et empêchent les ouvriers de se rendre dans les camps. Le non-respect de la loi par les grévistes pousse le sergent d’état-major Turnbull à l’action. Il rassemble ses hommes, les armes de ses nouveaux bâtons de contrôle de foule et se dirige vers la ligne de piquetage. On amorce alors des discussions avec les grévistes pour les inciter à se disperser. Devant leur refus, le magistrat Tardif, accompagnant la Police provinciale, entame la lecture de l’Acte des Émeutes : « Notre Souverain le Roi enjoint et commande à tous ceux ici présents de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs domiciles ou à leurs occupations légitimes sous peine d'être déclarés coupables d'une infraction qui peut être punie de l'emprisonnement à perpétuité » (Catta, 1985, p. 43). Trente-deux minutes suivant cette lecture, la Police provinciale se déploie. Des gaz lacrymogènes sont laissés dans la foule et les policiers interviennent. Soixante et onze personnes sont arrêtées et ramenées à Rouyn. Une partie des contrevenants sont transférés à Ville-Marie par avion pour leur procès alors qu’une autre partie est jugée à Rouyn et à Amos.

En 1934, la première grève de mineurs en Abitibi éclate à la mine Horne à Noranda. Elle portera le nom de « grève des Fros ». Seulement une partie des travailleurs de la mine sont impliqués, soit 300 des 1 400 employés. Ces grévistes sont majoritairement des travailleurs immigrants, d’où l’appellation de « Fros » (dérivé du mot Foreigner), rattachés à la Mines Workers Union of Canada, syndicat affilié à la ligue communiste Workers Unity League. Leurs revendications : « […] reconnaissance du droit d'adhérer à un syndicat, observance de la journée de 8 heures sous terre, amélioration de la ventilation, réembauche des militants syndicaux congédiés, augmentation de 10 % des salaires et paiement du surtemps à taux et demi » (Gourd, 2021). Rapidement déclarée illégale par les autorités, la Police provinciale, la Gendarmerie royale du Canada ainsi que les corps de police municipaux de Rouyn et de Noranda interviennent auprès des grévistes.

La grève des « Fros » est brisée en seulement 10 jours par de nombreux facteurs tels que : la présence massive des policiers, « […] la proclamation de la loi d'émeute, l'embauche de briseurs de grève parmi les chômeurs de la ville, l'arrestation des organisateurs du syndicat et le congédiement par la mine de centaines d'immigrants » (Gourd, 2021). Les grévistes n’obtiennent aucun gain lors de cette grève, cependant ils ouvrent la voie aux revendications ouvrières dans les mines de l’Abitibi.

Réorganisation à la Sûreté provinciale

Coup sur coup, plusieurs changements viennent chambouler la Patrouille de l’Abitibi. Le tout débute en 1936 par le déménagement du poste de Noranda dans une construction neuve située au 142, chemin Trémoy à Noranda, au coin de la 10e Rue. Par la suite, la nomination du lieutenant-colonel Philippe-Auguste Piuze à la tête de la Police provinciale le 1er octobre 1937 ouvre la porte à des changements majeurs dans la structure de l’organisation. Le lieutenant-colonel Piuze s’inspire du modèle de la Gendarmerie royale du Canada et décide d’installer des postes et des avant-postes permanents dans plusieurs districts judiciaires de la province. Le but derrière cette décision est de diminuer les frais de déplacement du personnel et d’assurer une présence policière sur tout le territoire avec le moins d’hommes possible, tout en offrant un service efficace. Dans les régions de l’Abitibi et du Témiscamingue, cette expansion territoriale se traduit par la création de plusieurs postes et avant-postes. C’est donc à partir de 1937 que des détachements s’établissent dans les villes de Val-d’Or (temporairement à Sullivan, puis déménagé à Bourlamaque la même année), Amos, Kewagama (Cadillac), Malartic, La Sarre, Senneterre, Ville-Marie et Belleterre. À ces nouveaux détachements, s’ajoute celui de Noranda, toujours en fonction. C’est donc la fin de la Patrouille de l’Abitibi exclusive à Noranda.

La nomination de Marcel Gaboury à la tête de la Sûreté provinciale en février 1940 annonce encore de nouveaux changements au sein de l’organisation. Sous la gouverne du nouveau directeur, une réorganisation s’amorce et vient chambouler l’ordre établi en Abitibi depuis 1937. En effet, en plus d’une diminution du nombre de postes, le quartier général de la région est transféré à Amos et tombe sous la gouverne d’un lieutenant qui contrôle l’entièreté de l’Abitibi et du Témiscamingue. Ce lieutenant se rapporte directement à la Division de Montréal, car depuis le 18 mai 1940, la région de l’Abitibi est passée officiellement de la Division de Québec à celle de Montréal. Étant donné leur situation de régions éloignées, l’Abitibi et le Témiscamingue font chambre à part en matière de gestion des effectifs. Contrairement aux autres districts, les policiers travaillant en Abitibi et au Témiscamingue sont des résidents permanents de ces régions. Dans les autres districts, un système de roulement d’effectifs est mis en place, ce qui est considéré comme plus efficace par l’État-major de l’époque.

En 1942, les villes de Rouyn et de Noranda obtiennent leur district judiciaire : le district judiciaire de Rouyn-Noranda. Depuis leurs débuts, les deux villes sœurs sont sous la dépendance du district judiciaire de Pontiac mais possèdent également une relation particulière avec le district judiciaire d’Amos. En prenant en considération le tribunal installé dans l’hôtel de ville de Rouyn, la gestion des prévenus entre Rouyn, Amos et Ville-Marie (Pontiac) devenait chaotique. La création de ce nouveau district judiciaire simplifie la chose et mène à la construction d’un premier Palais de justice à Rouyn 13 ans plus tard. Inauguré en 1955, ce palais de justice héberge également la Sûreté provinciale et la Police des liqueurs dans de nouveaux locaux au sous-sol de l’édifice.

La création d’un district régional

Au début des années 1960, l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage apporte un vent de changement sur le Québec. La société est en pleine ébullition, et la Sûreté provinciale ne fait pas exception. Le nouveau directeur général, Josaphat Brunet, entreprend une réorganisation majeure de la Sûreté provinciale qui affecte également l’Abitibi-Témiscamingue. En effet, vers 1961, la région passe sous l’autorité de la Subdivision de Hull et transfère son quartier général d’Amos à Rouyn. Le choix de Rouyn fut judicieux, car en 1966, le gouvernement du Québec officialise la nomination de Rouyn-Noranda comme chef-lieu de la nouvelle région administrative du Nord-Ouest (ancien nom de la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue). « Les principaux atouts qui ont joué en faveur de Rouyn-Noranda sont l'importance de sa population, sa position géographique au cœur de la région et son rôle de carrefour des communications entre le Témiscamingue, la zone minière de la Faille de Cadillac et l'Abitibi rural [sic]. » (Laquerre, 2021) Depuis le début des années 1960, le quartier général de la région est situé à Rouyn-Noranda sauf pour un intermède d’un an, en 1970, où le quartier général est déplacé à Val-d’Or. Par ailleurs, en1968, juste avant ce transfert, l’organisation déménage ses effectifs du Palais de justice de Rouyn à l’ancien Hôtel Georges situé au 87, rue Gamble Ouest à Rouyn.

« En 1968, une étude administrative d’envergure est confiée à la firme Raymond Ducharme et associés. Le mandat : proposer la mise en place d’une expertise administrative moderne à la Sûreté du Québec et façonner une ‘’force policière à caractère professionnel’’. Le rapport principal est publié le 17 juillet 1968. Celui-ci […] recommande [notamment] la création de trois niveaux hiérarchiques. Le niveau d’administration centrale déterminerait les grands objectifs de la Sûreté du Québec et approuverait les politiques élaborées par ses services spécialisés. Le niveau régional, appelé district, jouirait d’une grande autonomie de gestion opérationnelle et administrative, en plus de disposer de ressources suffisantes pour répondre rapidement et adéquatement aux besoins régionaux. Enfin, à l’échelle locale, le poste, qui deviendrait le premier niveau d’intervention où seraient concentrés les services de première ligne, serait chargé d’assurer la protection du territoire et de répondre aux besoins de la population. » (Beaudoin, 2024)

Au cours des années 1970, la Sûreté du Québec s’emploie donc à mettre en œuvre les recommandations du rapport Ducharme. Après une période d’essai dans les districts pilotes du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie, c’est à l’ensemble de la province que le modèle est appliqué. En 1973, on inaugure donc les autres districts. Dans le cas de l’Abitibi-Témiscamingue, le district est inauguré le 16 juillet 1973 sous le nom de District du Nord-Ouest.

Dans les années 1970, le développement hydro-électrique du Nouveau-Québec vient modifier la desserte de la Sûreté du Québec dans cette région. La Sûreté provinciale établit ses premiers postes au Nouveau-Québec à Fort-Chimo (1962) et Poste-de-la-Baleine (1965). Un troisième poste est établi en 1973 à Fort-Georges. Ces trois postes sont hiérarchiquement situés sous la Division ou le District (selon l’époque) de Montréal jusqu’en 1976. La signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois en 1975 provoque un changement de structure au sein de la Sûreté du Québec. En 1976, l’organisation décide de regrouper les postes de l’Ouest québécois concernés par la Convention sous le District du Nord-Ouest. Les postes de Poste-de-la-Baleine et Fort-Georges passent donc sous l’égide de Rouyn-Noranda. Pour sa part, le poste de Fort-Chimo passe du District de Montréal au District de la Côte-Nord la même année. Fait intéressant, la création du Service de sécurité publique de la municipalité de la Baie-James en 1972 et l’ampleur du projet hydro-électrique de la Grande Rivière, poussent la Sûreté du Québec à déménager le poste de Fort-Georges à Radisson le 18 mai 1976. En 1979, la Sûreté du Québec change le vocable du poste de Fort-Chimo en « poste de Kuujjuaq » et le transfère au District du Nord-Ouest.

Au tournant des années 1980, quelques changements sont effectués en Abitibi-Témiscamingue. En 1978, un nouveau déménagement du poste de Rouyn et du quartier général du District du Nord-Ouest est effectué. Les bureaux de la Sûreté du Québec à Rouyn passent de l’ancien Hôtel Georges à l’ancien bâtiment de l'École des infirmières de Rouyn et Noranda situé au 1, 9e Rue à Noranda. En 1981, c’est le nom du district qui change. Pour se conformer au changement du nom de la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue et pour refléter l’ajout de la région administrative du Nouveau-Québec dans le district, ce dernier prend le nom de District de l’Abitibi-Témiscamingue et Nouveau-Québec. C’est le début de l’utilisation du fameux acronyme A.T.N.Q. qui perdure encore aujourd’hui.

En 1998, on procède une nouvelle fois à un changement de nom pour le district. Il devient le District de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Cette nouvelle appellation s’arrime avec le nouveau nom de la région administrative du Nouveau-Québec, qui porte le nom de Nord-du-Québec depuis 1987.

« Au début des années 2000, l’adoption de la « Loi concernant l’organisation des services policiers » par le gouvernement du Québec modifie la desserte policière de la Sûreté du Québec. Les nouvelles mesures présentes dans cette loi, qui obligent les corps de police municipaux à offrir des services policiers d’un niveau requis par la population qu’ils desservent, poussent plusieurs municipalités à se tourner vers la Sûreté du Québec pour assurer une présence policière sur leur territoire. » (Beaudoin, 2024) C’est dans ce contexte que la Sûreté du Québec intègre trois corps de police municipaux en Abitibi-Témiscamingue. En 2002, ce sont le Service de police d’Amos et la Sécurité publique de Val-d’Or qui se joignent à la Sûreté du Québec. Puis, en 2003, c’est le Service de police de la Ville de Rouyn-Noranda qui est intégré dans le corps de police provinciale. En tout, ce sont 97 policiers et 23 employés civils qui ajoutent leur expertise à l’organisation.

En 2000, un nouveau bâtiment gouvernemental est construit à Rouyn-Noranda pour accueillir le quartier général du district qui quitte ses locaux du 1, 9e Rue. Situé au 205, boulevard Rideau, le nouveau bâtiment accueille également le poste de Rouyn-Noranda lors de l’intégration du corps de police municipale de la ville en 2003.

L’Abitibi-Témiscamingue au sein du District Nord

« En 2016, une nouvelle réorganisation des districts est entreprise. L’organisation territoriale de la Sûreté du Québec passe de dix districts et quinze régions à quatre districts et huit régions. Cette nouvelle structure permet l’optimisation des processus et l’élimination de la gestion en silos qui étaient devenus l’apanage de l’ancien régime. » (Beaudoin, 2024) En Abitibi-Témiscamingue, ces changements se traduisent par la fusion de trois districts en un seul. Les districts de l’Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec, du Saguenay – Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord deviennent le District Nord. L’Abitibi-Témiscamingue devient alors une région du nouveau district et conserve son quartier général de région à Rouyn-Noranda. Cependant, le quartier général du district déménage à Saguenay.

L’histoire de la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue est une histoire de résilience, d’adaptation et de passion. À travers les époques, les policiers déployés ont dû faire preuve de résilience face aux défis d’une région en pleine colonisation où tout était à faire. Ils ont été obligés de s’adapter aux différents changements vécus au fil du temps et aux grandes distances à parcourir dans le cadre de leur travail. Mais surtout, ils ont eu une passion certaine pour la région et pour sa population.

La Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c’est plus de cent ans de sécurité civile.

François Beaudoin, conseiller en patrimoine, 2025