Les policières à la Sûreté du Québec

Les policières à la Sûreté du Québec

Objets

Photographies

Les policières à la Sûreté du Québec

L’intégration des femmes dans les forces policières au Québec marque un tournant historique, à la fois pour les institutions de sécurité publique et pour la société québécoise. Avec leur arrivée progressive dans les rangs policiers, les femmes ont contribué non seulement à diversifier les effectifs, mais également à modifier la culture organisationnelle des corps policiers. Cette transformation a remodelé un domaine autrefois perçu comme exclusivement masculin.

Au-delà de leur présence, les policières ont joué un rôle déterminant d’innovatrices, notamment dans les domaines du service à la communauté, de la prévention du crime, de l’aide aux victimes de violences sexuelles et conjugales, de la communication active et de la désescalade de la tension dans la gestion de crises. Elles ont aussi progressivement fait leur place dans des postes de cadres intermédiaires et de direction, souvent contre vents et marées, en redéfinissant les standards du leadership dans un environnement encore marqué par des résistances culturelles.

Intégration progressive des femmes dans la sécurité publique

Au Québec, les femmes civiles intègrent la Police provinciale dès 1920, mais leur rôle se limite au travail de bureau. En 1925, la Police provinciale embauche des matrones, surnommées également femmes de peine, pour assurer la fouille, l’escorte et la garde des prisonnières. Toutefois, elles ne disposent d’aucun pouvoir d’arrestation ni du droit de porter une arme à feu. Elles travaillent dans les établissements de détention pour femmes de Montréal et de Québec et sont payées à la journée. À partir de 1962, leur poste devient permanent. Elles reçoivent alors le même uniforme que les autres membres de l’organisation, à l’exception de l’écusson d’épaule distinctif les identifiant comme matrones.

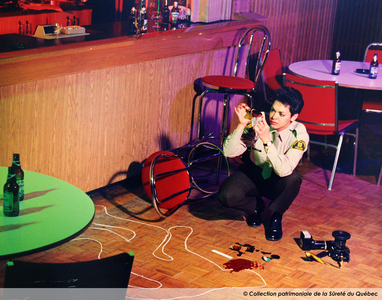

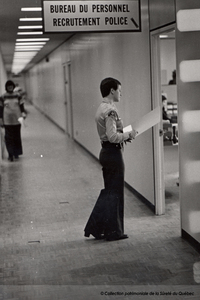

Le 17 juin 1975, durant l’Année internationale de la femme et dans un moment charnière du féminisme québécois, Nicole Juteau devient la première policière embauchée par la Sûreté du Québec. Pourtant, le règlement no 7 de la Commission de police du Québec sur les normes d’embauche des policiers ne prévoit pas l’embauche de femmes, exigeant qu’un policier soit un homme d’au moins 5 pieds 8 pouces et de 140 livres. Ce règlement la prive d’exercer pleinement ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit modifié, le 21 août 1975. En attendant, elle est cantonnée au travail de bureau jusqu’à son assermentation le 11 septembre 1975, devenant alors la première policière québécoise investie des mêmes devoirs et pouvoirs que les policiers masculins.

Ailleurs au Québec, le Service de police de Gatineau-Métro est le premier à suivre la Sûreté du Québec en embauchant une policière le 22 octobre 1975, suivi du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal le 11 juin 1979, puis du corps de police de la Ville de Québec, qui accueille ses deux premières policières en 1980. Par effet domino, ces embauches favorisent progressivement l’intégration des femmes dans les corps policiers municipaux du Québec.

Au Canada, la Police provinciale de l’Ontario assermente ses premières policières le 21 juin 1974. La Gendarmerie royale du Canada assermente 32 femmes à travers le Canada le 16 septembre 1974, et la Force constabulaire royale de Terre-Neuve fait de même le 15 décembre 1980.

Nicole Juteau : une pionnière dans la police québécoise

En 1972, Nicole Juteau amorce un parcours hors du commun en s’inscrivant en techniques correctionnelles au collège Ahuntsic, faute de pouvoir accéder directement au programme de techniques policières, alors interdit aux femmes. L’année suivante, elle intègre finalement le cursus policier, malgré les avertissements sur son avenir professionnel limité. On l’informe qu’aucun poste ne lui sera offert comme policière à la fin de sa formation et on lui fait signer un document de désengagement d’embauche.

En janvier 1975, Nicole Juteau ainsi que deux autres femmes sont admises à l’Institut de police du Québec. Malgré les inévitables ajustements d’intégration, elle se démarque durant sa formation, notamment dans les épreuves de tir, où elle obtient quatre étoiles, soit le niveau le plus élevé. Elle se révèle également aussi performante que ses collègues masculins dans les tests physiques, obtenant globalement la troisième position de sa cohorte.

Diplômée le 9 mai 1975 de l’Institut de police du Québec à Nicolet, elle assiste aux rencontres d’embauche des organisations policières. C’est la Sûreté du Québec qui la rappelle en juin 1975, tandis que ses deux collègues trouvent un poste comme agentes de la paix à la Baie-James, sans toutefois obtenir les pleins pouvoirs policiers.

Dès son arrivée à la Sûreté du Québec, Nicole Juteau fait face à des défis d’adaptation. Durant sa première année, elle doit prouver à la Sûreté du Québec que l’embauche d’une policière était le bon choix. Elle est d’ailleurs la seule femme à être embauchée cette année-là.

Envoyée au poste de Shawinigan après son assermentation, elle y travaille six ans comme patrouilleuse. À ses débuts, elle est accueillie froidement : peu de collègues veulent faire équipe avec elle, sauf le patrouilleur-enquêteur du poste, et certaines épouses de policiers s’opposent à sa présence. Toutefois, auprès de la population, l’accueil est plutôt favorable et les mentalités évoluent progressivement.

L’uniforme lui-même est inadapté aux femmes : chemise trop large qu’elle doit épingler au niveau de la poitrine, pantalon trop grand et cravate trop longue. Progressivement, les uniformes seront ajustés à leurs besoins.

Pionnière malgré elle, Nicole Juteau ne s’est jamais perçue ainsi. Son amour du métier a surpassé les défis rencontrés et elle n’aurait rien changé à son parcours. En 1999, lors du Colloque sur la femme policière « S’unir pour grandir ensemble » à l’Institut de police du Québec, elle a déclaré : « Malgré tout, j’avais choisi le plus beau métier du monde. Ma carrière a été toute ma vie; j’en suis sortie très gagnante et très forte. » Son parcours illustre sa passion pour son métier et sa détermination à surmonter les défis qui se dressaient devant elle.

L’embauche de Nicole Juteau a marqué un tournant en ouvrant la voie à des centaines de femmes policières, toutes animées par la passion de leur métier.

Une avancée sociale majeure : quand la police ouvre la voie

Il peut sembler paradoxal qu’un milieu historiquement marqué par des valeurs masculines ait été l’un des premiers à embaucher une femme dans une profession traditionnellement réservée aux hommes. Pourtant, cette initiative a contribué à convaincre la population québécoise que la mixité professionnelle était non seulement possible, mais souhaitable. Lors de l’assermentation de Nicole Juteau, le 11 septembre 1975, le directeur général de la Sûreté du Québec, Jacques Beaudoin, a souligné l’importance historique de cet événement, affirmant que l’organisation ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Malgré les défis qu’elle doit affronter, son arrivée est perçue comme une avancée nécessaire et bénéfique.

L’arrivée des femmes dans les forces policières a contribué à l’évolution de la profession et à un changement profond dans les attitudes et les mentalités, tant chez les policiers que dans la société. Leur présence a favorisé une meilleure acceptation sociale de leur rôle et a transformé le service à la communauté en intégrant des approches plus diversifiées.

Le Colloque sur la femme policière de 1999 met en lumière l’apport indéniable des femmes : elles favorisent le dialogue dans les interventions, réduisent les tensions et modèrent l’usage de la force, contribuant ainsi à l’évolution des pratiques et des mentalités au sein des corps policiers.

Au fil des années, plusieurs femmes ont été des pionnières dans diverses fonctions policières, notamment au sein des services spécialisés. Elles ont également accédé aux grades d’officier, de lieutenante jusqu’à celui de directrice générale, brisant ainsi plusieurs plafonds de verre.

Leur cheval de bataille : ne bénéficier d’aucun traitement de faveur et être considérées comme les égales de leurs collègues masculins.

La représentativité des policières

En 1986, soit 11 ans après l’embauche de la première policière, le Québec compte, selon Statistique Canada, 336 policières, qui forment 2,5 % des effectifs. Les débuts sont donc modestes. À partir de 1990, on observe en moyenne une progression annuelle de 1 % de l’effectif féminin dans les services de police du Québec.

En 1988, un protocole d’entente est signé entre le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science ainsi que l’Institut de police du Québec, afin de créer une attestation d’études collégiales en techniques policières. Ce diplôme ouvre une voie d’accès plus rapide au métier et facilite l’intégration d’un plus grand nombre de femmes.

Le 1er avril 2001 entre en vigueur la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (RLRQ, c. A-2.01), qui oblige les organismes publics à offrir un programme d’accès à l’égalité en emploi à leur personnel. Les femmes font partie des groupes visés, aux côtés des Autochtones ainsi que des minorités visibles et ethniques. Cette mesure permet donc de recueillir des données probantes pour orienter les décisions. Depuis 2002, la Sûreté du Québec publie ainsi dans ses rapports annuels de gestion la progression de la représentativité des femmes au sein de l’organisation ainsi que leur évolution de carrière à travers leurs promotions en grade.

Selon les rapports annuels de gestion, entre 2002 et 2024, le taux moyen d’embauche des policières à la Sûreté du Québec s’établit à 30,7 %, soit en moyenne près de 71 nouvelles recrues féminines chaque année. En 2024, ce taux atteint 33,3 %. Sur la même période, la part des femmes au sein des effectifs globaux passe de 11 % à 28,2 %. En 2024, la répartition par catégories d’emploi montre que les officières représentent 14,6 % de l’ensemble des officiers, les sous-officières 29 % et les agentes 29,1 %. Ces progrès reflètent l’effet combiné des mesures de formation, des programmes d’accès à l’égalité et d’une volonté institutionnelle affirmée de suivre de près leur ascension dans l’organisation.

En somme, ce chemin, tracé par des pionnières comme Nicole Juteau, a non seulement modifié la composition des effectifs, mais a aussi contribué à faire évoluer la culture organisationnelle et la perception sociale du métier. Par leur passion, leur compétence et leur leadership, les policières ont enrichi les pratiques policières, notamment en matière de prévention, de communication active, d’aide aux victimes et de gestion des tensions. Il est vrai que certains défis subsistent, notamment des enjeux transversaux d’équité, tels que le plafond de verre, la conciliation travail-famille ou la prévention de la discrimination. Néanmoins, l’augmentation de leur représentativité s’accompagne d’un enrichissement des perspectives, contribuant à façonner une police plus inclusive, au bénéfice de toute la société.

Aujourd’hui, la reconnaissance de la place des femmes dans la police se poursuit. Lors des cérémonies d’assermentation, la directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, rappelle avec fierté l’importance de la représentativité des femmes et réitère son engagement envers leur présence active.

L’embauche de la première policière au Québec est un événement historique inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Marie-Claude Blais, bibliothécaire archiviste, 2025